Inicia en 2024 la radio comunitaria chontal, una de las estrategias de lucha frente a la minería

El impacto de la explotación minera afecta a la superficie terrestre, contamina el aire, el agua, la flora, fauna y por su puesto a la salud humana a corto, mediano y largo plazo. Esta peligrosa actividad extractivista afecta a todo el mundo y en México se ubica principalmente en los territorios de los pueblos indígenas.

Si bien los impactos de la minería son graves, se suman los atropellos inconstitucionales de su actividad y su alarmante nivel de participación extranjera. En el caso de Oaxaca se identifica que existen 9 regiones mineras y hasta el año 2020 se encontraban vigentes 294 concesiones mineras.

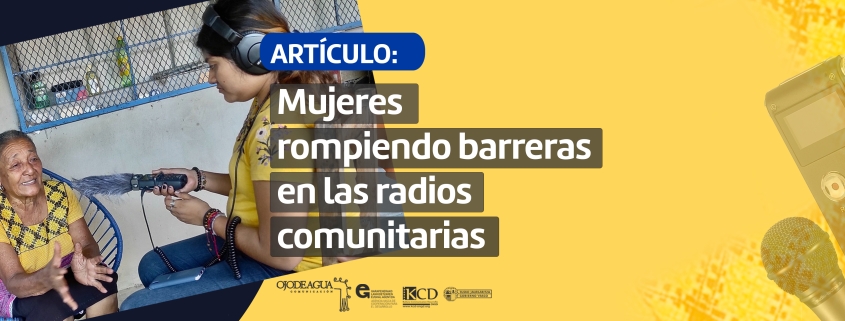

La falta de consulta y de información clara y accesible es una de las demandas más urgentes para las regiones directamente afectadas. Por ello, el desarrollo de formas de comunicación internos y propios es una de las estrategias más importantes de lucha y defensa del territorio.

En el 2024 se cumplen ocho años de lucha del pueblo chontal contra la minería, pero en su proceso organizativo ha denotado varios logros tanto formativos, legales, de fortalecimiento a la identidad chontal, así como de reconocimiento, integración y participación de las mujeres. Como parte de estas acciones se espera que en este año inicie transmisiones la Radio Comunitaria Chontal, la cual pueda seguir fortaleciendo su posicionamiento político frente a la amenaza del despojo territorial.

A ocho años de lucha desde los pueblos chontales

Fue en el 2014 cuando una de las autoridades del pueblo chontal se entera en un foro sobre las concesiones mineras que hay en Oaxaca y que existe una en su región, por lo que se acudió a Tequio Jurídico A.C. para corroborar y buscar más información. Tras un proceso de solicitud de información y de investigación propia se confirma la existencia de la concesión minera Zapotitlán 1, la cual fue otorgada por la Secretaría de Economía en el 2011 a la Minera Zalamera, S.A. de C.V. por 50 años y que abarca una supericie de 5,413 hectáreas.

Esta minera incluye los minerales oro, plata, plomo, cobre y zinc y es de tipo cielo abierto, siendo ésta de las más destructivas para el medio ambiente pues requiere grandes cantidades de cianuro y la excavación de cráteres gigantes, por lo que implica quema de vegetación y tala de árboles. Para la región chontal significaría la destrucción del cerro, bosques de encino, cafetales, milpas, árboles frutales y mucho más.

Fue así como dio inició a un periodo de reuniones, asambleas y encuentros para comenzar a hablar en la región sobre lo que es la minería, la concesión, sus impactos, qué tocaría hacer para defender el territorio y la definición de la estructura organizativa para la defensa.

Tras dos años de estas acciones se conforma en junio de 2016 la Asamblea del Pueblo Chontal, la cual fue integrada inicialmente por más de 15 comunidades y en la que se plantearon objetivos fundamentales para promover e impulsar la organización regional, acciones jurídicas, intercambios, así como el reconocimiento, participación e integración de las mujeres y el fortalecimiento de la identidad del pueblo chontal, buscando con ello construir herramientas preventivas para la defensa.

Dentro de los alcances que ha logrado el trabajo organizativo se incluye la escuela agraria por la defensa del territorio, la escuela de mujeres por la tierra y el territorio y la escuela comunitaria desde la perspectiva de la comunicación, los derechos de las mujeres y el territorio. Así como varias acciones jurídicas frente a la concesión minera, como las actas de territorio prohibido para la minería.

Con la vinculación con el Congreso Nacional Indígena y en el 2021 la conformación del Comité Regional de Mujeres Chontales, se ha posibilitado el nombramiento de mujeres como delegadas y concejalas, permitiendo que las mujeres tengan más presencia, estén más activas e informadas y asuman tareas de representación comunitaria.

Los inicios de Radio Comunitaria Chontal

Dentro del análisis en este proceso y en especial ante la situación de pandemia en el 2020, se detectó la necesidad de una estrategia de comunicación al interior de la región y la pertinencia de una radio comunitaria chontal. Para lograrla, a través de las asambleas se nombró a un grupo de personas llamados “semilleros”, quienes tienen la misión de darle vida y continuidad a la radio.

Con el apoyo de diversas asociaciones y fundaciones, este grupo de semilleros lleva ya 3 generaciones de personas -13 mujeres y 9 hombres-, quienes han realizado visitas e intercambios con algunas radios comunitarias dentro y fuera de Oaxaca. El proceso formativo ha permitido identificar necesidades, temas y criterios para construir una radio pertinente a la región chontal.

A través de un estudio del espectro radioeléctrico se definió la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec como lugar para la instalación de la cabina de radio. Se espera que en este año comience sus transmisiones y con ello se haga uso del derecho a la autonomía de comunicación y así pueda toda la población chontal tener acceso a información de manera suficiente, clara, eficaz, unificada y en el menor tiempo posible sobre las amenazas que enfrente la región, en este caso de los megaproyectos mineros, sus efectos y estrategias para la defensa del territorio.

Esta actividad cuenta con el financiamiento de la AVCD y del Gobierno Vasco, además de la colaboración de KCD ONGD