Taller audiovisual, identidad y género

/0 Comentarios/en Actividades, Caravana de cine árabe, Equidades, Género, Muestras y festivales, Talleres /por PalitrochesConversatorio: La participación política de mujeres indígenas

/0 Comentarios/en Actividades, discriminación, Equidades /por PalitrochesLos Pueblos Indígenas de Guatemala y el legado de un ex-presidente preso

/0 Comentarios/en Caravana de cine árabe, El Estado, Muestras y festivales /por Palitroches

Por Irma Alicia Velásquez Nimatuj,

publicado originalmente en alianmisar.org con el título de El legado del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías a los Pueblos Indígenas de Guatemala

Este es un análisis general, enfocado en cómo las políticas del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías afectaron a los Pueblos Indígenas de Guatemala. Tomando en cuenta que se refiere a poco más del 60 por ciento de la población total, es por ende, un análisis de país. La necesidad de esta reflexión radica en la situación de incertidumbre política, en el fracaso del sistema democrático, la inoperancia de los partidos políticos reflejado en el accionar corrupto y delincuencial de la dirigencia del Partido Patriota.

Para trazar la nueva senda de país, tenemos que ser conscientes del pasado. En ese marco, los últimos tres años y medio de este gobierno requieren de una seria reflexión desde los pueblos, para entender los errores que, luego de superada esta crisis, se traten de evitar.

1. Funcionarios indígenas sin responder a sus mandatos

Cuando agonizaba el 2011 fue electo Presidente de Guatemala el general Otto Fernando Pérez Molina (1950) y como Vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías (1962), postulados por el Partido Patriota, quienes tomaron posesión el 14 de enero de 2012. El gobierno se caracterizó porque, nuevamente, al asumir el poder, redujo la participación de los pueblos indígenas al Ministerio de Cultura y Deportes, asignándosela a Carlos Batzín, un activista kaqchikel que renunció en septiembre de 2014 y quien fue interpelado por más de un año en el Congreso de la República, sin que recibiera el respaldo del Presidente, más bien fue utilizado como chivo expiatorio.

El Ejecutivo también nombró a cuatro viceministros indígenas, dos en el Ministerio de Cultura, una en el Ministerio de Gobernación –que fue cesada diez meses después de tomar posesión– y uno en el Ministerio de Educación. Y en diciembre de 2014 nombró a una mujer k’iche’ como Viceministra de Relaciones Exteriores. Contrario a lo que parece, la participación de las mujeres indígenas en este gobierno se redujo cuando se comparan los datos con los primeros cien días del gobierno anterior, en el 2008, cuando, entonces, se nombró a 21 mujeres indígenas en cargos de Ministerios, Viceministerios, Secretarías o Gobernaciones Departamentales, mientras que durante los primeros cien días de este gobierno, el número de mujeres indígenas en cargos similares fue de 12, reduciéndose la presencia en un 43 por ciento.

En lo que se refiere a las instituciones indígenas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Codisra, y la Defensoría de la Mujer Indígena, Demi, en los primeros años se mantuvieron sumergidas en crisis por luchas internas y externas, lo que facilitó la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de las y los representantes. Tanto los funcionarios indígenas del Ejecutivo como de las instituciones indígenas, se caracterizaron porque se dedicaron a obedecer órdenes o a ponerse de alfombra, especialmente frente a Baldetti, y no respondieron al mandato institucional que debían cumplir y menos a las necesidades orgánicas de los pueblos indígenas de donde provienen.

Lo que sí creó Pérez-Baldetti, mediante el Acuerdo Gubernativo 117-2014, fue la burla denominada: Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, que nunca cumplió con su mandato que era deliberar y consultar a las comunidades indígenas, quedando en una simple inauguración folclórica.

2. El retroceso de los Derechos de los pueblos indígenas

Durante el gobierno del Patriota el ejercicio de los Derechos Humanos y el respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se paralizaron –por no decir que retrocedieron–. Una de las primeras acciones de Pérez-Baldetti fue la pretensión de una reforma constitucional que incluía la reducción de los derechos indígenas a tres artículos. Esto intentó ser una imposición neocolonial que estrechaba derechos reconocidos. Las reformas en materia indígena deben, como mínimo, superar o equipararse a lo logrado en los marcos internacionales sobre pueblos indígenas.

El gobierno de Pérez y Baldetti a través del acuerdo Gubernativo 370-2012 –que posteriormente derogó– buscó impedir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la época álgida del conflicto armado, cuando el Estado cometió genocidio en contra del pueblo maya. Además, con absoluta arrogancia ignoraron la legislación internacional y nacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, en cambio, impulsaron el discurso de la guatemalidad, mientras acusaron a lideresas y líderes indígenas –que no se alinearon a ellos– de ser comunistas, terroristas o delincuentes que impulsaban la fragmentación territorial y la balcanización de Guatemala –el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla usaba frecuentemente en sus declaraciones estas categorías para acusar a quienes protestaban–.

Igualmente, Pérez-Baldetti impunemente solaparon y permitieron el impulso de campañas mediáticas amenazantes en contra de defensores de Derechos Humanos, lideresas y líderes indígenas y comunitarios. Y lograron criminalizar las demandas indígenas con el apoyo de un amplio sector de la prensa nacional escrita, radial y televisada, así como de columnistas a sus servicios, quienes con pluma rentada se dedicaron a publicar sendos reportajes, noticias o columnas que ahora son evidencia histórica.

3. Masacres y ejecuciones extrajudiciales

En el primer año de gobierno, el 4 de octubre de 2012, cometieron uno de los hechos deleznables, la masacre de ocho hombres k’iche’ de Totonicapán y más de 30 heridos, en la Ruta Interamericana, kilómetro 171, en la Cumbre de Alaska, cuando cientos de k’iche’ de los 48 cantones de Totonicapán protestaban, primero, por el alto precio de la tarifa de energía eléctrica, segundo, por la cancelación de la carrera de magisterio y tercero, por las reformas constitucionales que anularían el poder de las autoridades comunitarias. Previo a manifestarse solicitaron audiencia a Pérez Molina pero nunca obtuvieron respuesta.

Hasta el día de hoy, los deudos aún esperan el resarcimiento pero el gobierno no ha cumplido. Entonces, ninguna cabeza rodó por esta masacre, todo se justificó y el Presidente dijo: “siento muchísimo lo ocurrido y garantizo que no volverá a pasar”. Este es un ejemplo de la deplorable política ciudadana y de la represión que Pérez impulsó en contra de los indígenas que levantaron su voz.

Frente a la conflictividad agraria Pérez y Baldetti tomaron partido por el capital nacional y extranjero y accionaron en contra de los campesinos. Uno de los casos paradigmáticos ocurrió el 14 y 15 de agosto de 2014, cuando fueron destacados alrededor de mil policías entre civiles, antimotines y soldados, en más de cien vehículos, para desalojar a solo 15 familias de la comunidad 9 de Febrero en Alta Verapaz.

El resultado fueron violaciones y destrucción en tres comunidades: Monte Olivo, 9 de Febrero y Semococh, en esta última fueron ejecutados Sebastián Rax Caal, Luciano Can Cujub y Oscar Chen Quej quienes estaban desarmados. Asimismo, detuvieron a 22 hombres, capturaron a cuatro mujeres, un anciano, un menor de edad y quedaron decenas de heridos por los efectos de las bombas lacrimógenas.

En la región del Polochic, durante este gobierno, se recrudeció el asedio y los ataques a las poblaciones, sin que existiera el mínimo interés en comprender y menos en solucionar alguno de los históricos despojos que enfrenta el pueblo q’eqchi’. Por el contrario, el gobierno en la región alentó los enfrentamientos, secuestros, detenciones y ejecuciones ilegales entre policías, Ejército y pobladores con cauda de muertos y heridos. Y mantuvo una permanente llama de confrontación que no se apaga.

4. Funesto manejo de la conflictividad social

De las acciones de este gobierno sobresale el funesto manejo de la conflictividad social en territorios indígenas. Se mantuvo el otorgamiento, sin consulta previa libre e informada de licencias de exploración y explotación minera –plomo, cobre, antimonio, zinc, plata, oro, cadmio, hematita, magnetita, ilmenita, cromita, titanio, volframita, tungsteno, galena, calcopirita, cobalto, níquel entre otros metales–.

Defendieron con violencia la construcción de hidroeléctricas, geotérmica, extracción petrolera, paso de energía de alta tensión y las concesiones de otros recursos del suelo y subsuelo a empresas nacionales y transnacionales sin escuchar a los habitantes.

Cabe mencionar la inconformidad que no cesa en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, en donde continuó contaminando, a pesar de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una de las minas de oro más grandes de Guatemala, que por Ley deja un mezquino 0.5 por ciento de regalías a cada una de las dos municipalidades, mientras la minera incrementó sus ingresos en un 40 por ciento, con un total de US$3.8 mil millones en un solo año, ante el alza de la onza de oro en el mercado internacional que superó los US$1,400.

Igualmente, el ambiente, se mantuvo tenso en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, pasando por San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y San Juan Sacatepéquez departamento de Guatemala y llegando a El Estor, Izabal. En este marco de conflictividad, lo positivo ha sido el renacimiento identitario del Pueblo Xinca alrededor de la defensa de sus territorios en Santa María Xalapán, Mataquescuintla, San Rafael Las Flores y otras comunidades.

Por la complicidad del gobierno con las empresas extractivas, Guatemala superó los mil conflictos, mientras las comunidades sobrepasaron la realización de más de 70 consultas comunitarias de buena fe, cuyos resultados no fueron respetados, como lo garantiza el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU.

También generó conflicto y malestar en las comunidades la militarización de las carreteras, municipios y colonias urbanas pobres y marginales. Sobre todo, exasperó a los habitantes los Estados de Sitio en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango y San Rafael Las Flores, Jalapa, y el Estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, como una forma de controlar a las y los dirigentes y a las protestas.

5. Legitimación de la criminalización de la defensa de los derechos indígenas

Pérez y Baldetti tienen el crédito de haber legitimado la criminalización de la defensa de los derechos indígenas. Durante este gobierno aumentó la represión, amenazas, detención de líderes, emisión de órdenes de captura. Por ejemplo, la lideresa k’iche’, Lolita Chávez, integrante del Consejo de Pueblos del K’iche’, sumó más de 20 demandas en su contra y en enero de 2015, sin aviso, el gobierno le retiró parcialmente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Uno de los casos recientes, es el del líder q’anjob’al, Rigoberto Juárez, quien fue capturado por oponerse a las 41 licencias mineras autorizadas en su territorio y sobre quien pesan más de diez delitos. Todas las acciones legales en contra de Rigoberto Juárez fueron accionadas por representantes, trabajadores o personas afines a las empresas instaladas en esa región q’anjob’al con el apoyo de un sistema de justicia al servicio de las empresas transnacionales.

Precisamente, el Grupo Garante G4 –integrado por la Iglesia católica, Alianza Evangélica, Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de Guatemala– en su informe de noviembre 2014, reconoce que parte de las tensiones nacionales, se concentraron en áreas indígenas, a causa de la reticencia del aparato estatal en su conjunto a reconocer y adecuarse a la realidad multiétnica, pluricultural y plurilingüe de la sociedad guatemalteca.

Esto a causa de la indiferencia ante sus formas de organización y prácticas ancestrales, y la negativa a admitir su derecho a ser consultados sobre las modalidades de las actividades económicas, sobre el uso de los recursos naturales y el destino de los territorios que habitan. Por el contrario, las estrategias de abordaje a la conflictividad, no se basaron en aprendizajes de los errores cometidos en 2012, en la masacre de Alaska. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos humanos de Guatemala, Udefegua, reportó un aumento en el número de represiones a manifestaciones, de 657 registradas en 2013 a 791 en 2014. La mayoría, fueron manifestaciones de comunidades indígenas.

6. Mediatización con prebendas a organizaciones y liderazgos

Pérez y Baldetti se caracterizaron porque pactaron y compraron el apoyo de una coordinadora y algunas comunidades indígenas, a cambio de la reducción individual de la deuda agraria, asignación de fertilizantes, construcción de algunas aulas, unas cuantas viviendas, transferencias monetarias o humillantes bolsas con alimentos. Con estas prebendas obtuvieron sendos comunicados de respaldo y servilismo dignos de colección. Frenaron la articulación y fragmentaron las demandas indígenas.

O sea, lo que sí lograron Pérez-Baldetti fue mediatizar a los pueblos dándoles a unos pocos profesionales indígenas y a otros activistas puestos en donde tienen poco por hacer, mientras lograron que los representantes indígenas a nivel nacional no pudieran articularse, negociar o conjugar de manera incluyente las complejas demandas rurales, urbanas y nacionales en defensa de tierras y territorios, y el derecho a una vida comunitaria digna.

El gobierno operó premiando a unos y castigando a otros, por ejemplo, se opuso a lo largo de su mandato a la reparación de los derechos vulnerados de la población Achí que enfrentó exterminio durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica Chixoy en Baja Verapaz, en las décadas de 1970 y 1980, argumentando que el gobierno carecía de fondos. Y solo aceptó sentarse con representantes de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, Cocahich, luego que el Senado de los Estados Unidos condicionara la ayuda militar y económica al gobierno de Guatemala en enero de 2015.

Además, hay que señalar que Pérez-Baldetti y la bancada oficial en el Congreso de la República engañaron a los sectores campesinos porque nunca apoyaron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral 40-84, a pesar de que públicamente se comprometieron con las comunidades pero les mintieron a las y los campesinos –a quienes permanentemente acusaron de pertenecer a organizaciones indígenas extremistas– mientras siguieron las órdenes del CACIF. Esto a pesar, de que se trata de una ley que apenas impulsaría la modernización del campo. El Congreso no volvió a discutirla y la engavetó.

7. Mantenimiento de los peores indicadores

La vida de la población indígena de acuerdo al G4 (noviembre 2014) mantuvo los peores indicadores socioeconómicos. Sobre estos puntos la Universidad Rafael Landívar, URL, publicó que la cobertura en educación primaria disminuyó drásticamente en 2014, pasando del 98.5 por ciento en 2011 al 85 por ciento en 2013, como consecuencia de la terminación de la gratuidad de la educación.

Con este retroceso Guatemala no cumplirá con el Objetivo del Milenio de 2015 de lograr el cien por ciento de cobertura en educación primaria. Mientras que la Educación Bilingüe Intercultural, EBI, no fue una prioridad sino fue colocada en un rincón del Ministerio de Educación. Esto solo profundiza la brecha en materia educativa entre área urbana y rural, en términos de cobertura y calidad.

En lo que respecta al derecho a la salud, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, hasta el 20 de octubre de 2014, registró 12 mil 577 casos por desnutrición aguda en menores de cinco años de edad a nivel nacional y el deceso de al menos 103 por desnutrición crónica –55 niñas y 48 niños–. De acuerdo a cifras de la SESAN, el gobierno asignó el mismo presupuesto de 2013 en 2014, Q500 millones destinados a las acciones del programa la Ventana de los Mil Días, implementado en 166 de los 213 municipios priorizados por el Plan del Pacto Hambre Cero.

Según la URL, el procedimiento utilizado en 2013, para determinar la causa de la muerte de un menor era responsabilidad del médico que atendía y lo enviaba al Renap. Sin embargo, el proceso cambió y el trámite se complicó, el análisis del médico que diagnostica una muerte por desnutrición ahora pasa a una Mesa Técnica local, luego a la Mesa Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Desnutrición Aguda del Ministerio de Salud, MSPAS, y termina con un comité integrado por el MSPAS y la SESAN. De acuerdo a información del Diario La Hora (Octubre 30.2014) Guatemala, con un Producto Interno Bruto de más de US$2 mil 800, apenas invierte el cuatro por ciento en programas de infancia.

Mientras la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación, Alianmisar, planteó que hasta la semana 21 del 2014 se registraron 89 casos de embarazos de niñas menores de 14 años en el departamento de Guatemala, 47 casos en Escuintla, Alta Verapaz registró 34, mientras que Huehuetenango y San Marcos registraron 39 casos cada uno.

Sin embargo, las acciones de Pérez-Baldetti para implementar estrategias preventivas, de asesoría y asistencia técnica para atender los casos de embarazos en niñas fueron débiles y en algunas regiones nulas.

A lo anterior hay que agregar que del total del presupuesto del Ministerio de Salud y Asistencia Social, el 95 por ciento se destinó a gastos de funcionamiento y solamente el cinco por ciento a inversión. Con una baja inversión en salud no es extraño que los municipios más pobres del país, que son mayoritariamente indígenas, vivan en pobreza, enfermedad y sin acceso al conocimiento.

Epílogo

En materia de pueblos indígenas el gobierno de Pérez-Baldetti fue de fracaso en fracaso,

evidenciando el racismo de sus asesores y la poca o nula influencia de los indígenas que llegaron al gobierno. La vida de los pueblos maya, xinca y garífuna pobres, rurales o urbanos, especialmente de sectores vulnerables como las y los ancianos, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia y de las y los niños de 0 a 10 años puede resumirse de calamitosa, desatendida, brutalmente reprimida y despreciada.

Esta desestimación fue ejercida con conocimiento de causa porque desde que tomaron posesión el Presidente y la Vicepresidenta tenían identificadas las temáticas y las líneas que debían priorizarse en las regiones indígenas. Mientras en el Polochic los q’eqchi’ eran reprimidos a tiros y el único centro de salud del asentamiento Pacux, de Rabinal, Baja Verapaz, que atiende a los sobrevivientes Achí de las masacres de Río Negro, era cerrado por falta de presupuesto e insumos, Pérez, Baldetti y su gabinete se enriquecían ilícitamente.

La comunidad internacional que ha acompañado a Guatemala sabe que el problema fundamental es el modelo de país existente, que fue construido bajo un imaginario blanco, que colocó a los pueblos y a las mujeres indígenas en el último escalón de la pirámide social y que permitió bajo marcos legales convertir a los pueblos indígenas en mano de obra obligatoria legalmente hasta 1945 pero en las Verapaces y otras regiones esa esclavitud se sostuvo hasta 1985, esto permitió la concentración de la riqueza en pocas manos, la cual se mantiene hasta el presente. Si bien la tierra ha sido lentamente distribuida, no han sido las mejores extensiones las que han llegado a manos de comunidades indígenas y campesinas. Por el contrario, han accedido a las peores tierras.

Hoy el 45 por ciento de la riqueza de Guatemala se concentra en el diez por ciento de la población total del país, esto coloca a Guatemala como uno de los países más inequitativos y corruptos del mundo. En este escenario no es extraño que los pueblos y las mujeres indígenas enfrenten múltiples exclusiones. A pesar de racismo estructural en que se vive los indígenas organizados han demandado y propuesto de múltiples formas una participación política en condiciones de igualdad, han pedido limpiar el Congreso y llevar a la hoguera al sistema de justicia, porque juntos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos han condenado a vivir como miserables en nuestra propia tierra.

Esta es la oportunidad para cortarle, definitivamente, las cabezas a las bestias y no permitir que vuelvan a revivir. Por eso ¡el Presidente debe renunciar! y todas y todos los corruptos tienen que enfrentar la ley y devolver lo robado a Guatemala.

Es el momento para que las nuevas promociones del Ejército –que también son parte del pueblo– se reivindiquen, que los pueblos indígenas dejen detrás las divisiones, que la izquierda suelte los protagonismos, que el puñado de millonarios conscientes permitan nacer el nuevo proyecto y que la comunidad internacional apoye la pacífica refundación de un Estado Nación plural, en donde por primera vez en la historia de Guatemala participen las y los mejores representantes orgánicos de las 25 comunidades lingüísticas en el diseño de la nueva institucionalidad.

¡Urge diseñar una nueva Constitución Política a la medida de nuestra nación, tejida por todas y todos, y no por un mesías ni sus lacayos!

Ya no podemos seguir postergando la fuerza de la historia, ya no podemos seguir sosteniendo a un Estado causante de tanta opresión, miseria, privilegios y corrupción.

¡Basta ya de seguir permitiendo el enriquecimiento ilícito a costa de la vida y el hambre de los de abajo!

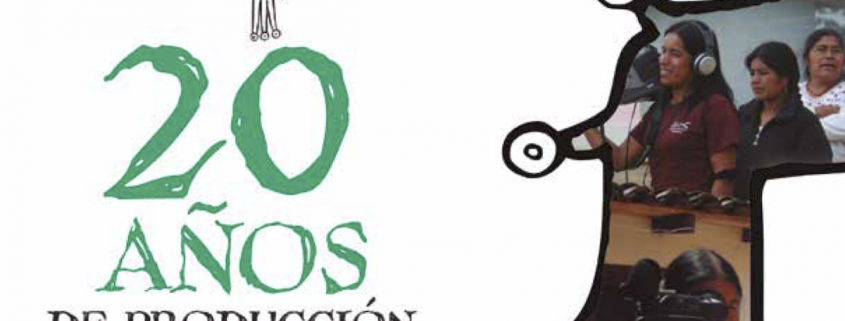

Formación de mujeres radialistas

/0 Comentarios/en Actividades, Comunicación comunitaria e indígena, Género, Talleres /por PalitrochesEl sábado 9 y el domingo 10 de junio pasados, llevamos a cabo nuestro segundo módulo de formación con mujeres radialistas que participan en las radios comunitarias del Istmo, de la Costa y de los Valles Centrales con las cuales estamos colaborando actualmente.

El tema de este módulo fue Salud Sexual y Reproductiva.

Hacemos patente nuestro agradecimiento a la facilitadora Aurea Ceja Albanés por su apoyo y trabajo con las mujeres participantes, a Mano Vuelta por el trabajo con las niñas y los niños, así como a Yamille Gómez Hernández por trabajar el tema de autocuidado con las mujeres.

Para la realización de estas actividades contamos con el apoyo de KCD ONGD y con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

17 años Ojo de Agua Comunicación – 1998-2015

/en 17años, Documentos y Materiales, Ojo de Agua Comunicación /por AdminSicaVIVENCIAS Y APRENDIZAJES

Provocación para un documento colaborativo

(Versión 1.0 – Guillermo Monteforte)

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de sistematización, reflexión y planeación que realizamos fue posible gracias a la contribución, dedicación, acompañamiento, confianza y solidaridad de muchísimas personas. De manera especial reconocemos y agradecemos el trabajo de:

|

Claudia Magallanes Blanco Romain Tallavera Lorena Salgado Cienfuegos |

Lya Camille Morales Hernández Teresa Flores Solana José Manuel Ramos Rodríguez Daniela Parra Hinojosa Alfredo Atala Layún Antoni Castells i Talens Erica Cusi Wortham Laurel Smith |

La oportunidad de recordar, ordenar y compartir fue posible gracias al apoyo de:

Kultura Communication y Desarrollo

Agencia Vasca de Cooperacion para el Desarrollo

Fundación Angélica

Oaxaca, México, enero 2016.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ PROPONEMOS

/en 17años /por AdminSica  Ojo de Agua Comunicación, registrada ante Hacienda como Comunicación Indígena S.C., se fundó a mediados de 1998. Actualmente somos trece colaboradores y colaboradoras, incluyendo ocho socixs fundadores. A este núcleo se vinculan decenas de otras mujeres y hombres como aliadas y colegas, junto con otras organizaciones e instituciones con las que compartimos compromiso, ética y deseos de transformar nuestra realidad para construir un mundo mejor.

Ojo de Agua Comunicación, registrada ante Hacienda como Comunicación Indígena S.C., se fundó a mediados de 1998. Actualmente somos trece colaboradores y colaboradoras, incluyendo ocho socixs fundadores. A este núcleo se vinculan decenas de otras mujeres y hombres como aliadas y colegas, junto con otras organizaciones e instituciones con las que compartimos compromiso, ética y deseos de transformar nuestra realidad para construir un mundo mejor.

En algunos de nuestros textos, nos describimos de esta manera:

Ojo de Agua Comunicación somos una organización sin fines de lucro de comunicadores y comunicadoras nacida en Oaxaca, México, en el año de 1998. Nos dedicamos a promover la comunicación indígena y comunitaria, a producir programas culturales y educativos de radio y de video; además de colaborar con otros colectivos y organizaciones en procesos y medios de comunicación indígena y comunitaria en el sur de México y en otras regiones de nuestro país y de América Latina.

DE DÓNDE VIENEN ESTAS REFLEXIONES

La inquietud por hacer algo que nos ayudara a aprender de nuestras propias vivencias, y al mismo tiempo ofrecer el aprendizaje a otras personas o colectivos nos llevó a involucrarnos en una serie de dinámicas de grupo, la primera fue una “encerrona”, en la que estuvimos las y los socios fundadores de Ojo de Agua. En medio de la frondosa frescura de los bosques comunales de la Sierra Norte de Oaxaca, a casi 3000 metros sobre el nivel del mar dialogamos, caminamos entre los pinos mientras miramos hacia atrás al camino metafórico por el que hemos transitado durante estos años. Tratamos de comprender las relaciones entre nosotras y nosotros, y también intentamos definir qué es lo que cada individuo que formamos este equipo quiere del viaje que Ojo de Agua nos ha ofrecido y nos seguirá ofreciendo.

También acudimos a la energía y conocimiento de Claudia Magallanes, Coordinadora de la Maestría en Comunicación y Cambio Social y aliada de Ojo de Agua desde, para que nos acompañara en este proceso. Claudia, con la ayuda de un grupo de alumnas y alumnos de su facultad, ofrecieron varias dinámicas muy útiles para ayudarnos a comprender nuestra trayectoria y definir nuestro propio quehacer. La participación de Claudia y su equipo se junta con trabajo previo de sistematización que ella y otras personas han hecho en Ojo de de Agua, y así resultan aportaciones muy significativas a lo que aquí se presenta. Vale reconocer que una de las fuentes principales de este escrito vienen del trabajo de sistematización de Claudia y de su equipo.

También acudimos a la energía y conocimiento de Claudia Magallanes, Coordinadora de la Maestría en Comunicación y Cambio Social y aliada de Ojo de Agua desde, para que nos acompañara en este proceso. Claudia, con la ayuda de un grupo de alumnas y alumnos de su facultad, ofrecieron varias dinámicas muy útiles para ayudarnos a comprender nuestra trayectoria y definir nuestro propio quehacer. La participación de Claudia y su equipo se junta con trabajo previo de sistematización que ella y otras personas han hecho en Ojo de de Agua, y así resultan aportaciones muy significativas a lo que aquí se presenta. Vale reconocer que una de las fuentes principales de este escrito vienen del trabajo de sistematización de Claudia y de su equipo.

Claudia y su equipo grabaron decenas de horas de conversaciones, realizaron dinámicas de talleres y entrevistas, las cuales se juntaron con una revisión de nuestros escritos, informes, minutas de trabajo, curriculum, planes de trabajo, etc., etc. El equipo de Claudia también analizó los resultados de investigaciones académicas que otras personas han hecho sobre nuestra organización. A la fecha de redactar este texto, contamos con un documento interno que Claudia nos ofreció, titulado “Reporte de sistematización de Ojo de Agua”1.

1El reporte que Claudia Magallanes nos ofrece, el cual consiste en importante insumo para este documento, es resultado del acompañamiento y el trabajo en los periodos 2008-2009 y 2013- 2014. Las tareas de diseño, planeación, ejecución, transcripción, organización y redacción de diversas actividades e intervenciones en este reporte son colectivas y en ellas han participado en distintos momentos y con varios niveles de involucramiento: Claudia Magallanes Blanco, Lya Camille Morales Hernández, Teresa Flores Solana, José Manuel Ramos Rodríguez, Daniela Parra Hinojosa, Alfredo Atala Layún y Antoni Castells i Talens. Dos personas que contribuyeron mucho a la elaboración del reporte, a través de sus publicaciones sobre Ojo de Agua son Laurel Smith con su tesis doctoral y Erica Cusi Wortham con su libro más reciente derivado de su tesis doctoral.

Mientras el trabajo de Claudia nos ayudó a pintar un retrato de Ojo de Agua en su viaje hasta el tiempo presente, también contamos con un nuevo y valioso aliado: Romain Taravella, quien compartió su experiencia en la elaboración de planes estratégicos. Romain nos ayudó a ubicar los problemas en relación a nuestros objetivos como organización, con sus causas y raíces, hasta definir las estrategias y acciones que debemos tomar durante los próximos cinco años.

Esta revisión de Ojo de Agua culminó con una sesión de terapia grupal, guiada por Lorena Salgado, quien aplicó metodologías de Gestalt, terapia s tradicionales de origen chino y muchísima sensibilidad e intuición, que han ayudado a armonizar las dinámicas de grupo, y aprender métodos de mitigar conflictos internos y externos.

s tradicionales de origen chino y muchísima sensibilidad e intuición, que han ayudado a armonizar las dinámicas de grupo, y aprender métodos de mitigar conflictos internos y externos.

Así, a paso lento, y con muchas pausas obligadas por la carga de trabajo, a partir de nuestro 15º cumpleaños, y ya pasado el 17º, logramos un proceso muy nutrido cuya esencia aquí compartimos. Concluimos esta sección introductoria aclarando que la información es abundante, y las formas para explorarla son múltiples. Faltaría más información, más precisión, más análisis. Pero aún así, vemos este ejercicio como valiosísimo punto de partida.

______

1 El reporte que Claudia Magallanes nos ofrece, el cual es un importante insumo para este documento, es resultado del acompañamiento y el trabajo en los periodos 2008-2009 y 2013- 2014. Las tareas de diseño, planeación, ejecución, transcripción, organización y redacción de diversas actividades e intervenciones en este reporte son colectivas y en ellas han participado en distintos momentos y con varios niveles de involucramiento: Claudia Magallanes Blanco, Lya Camille Morales Hernández, Teresa Flores Solana, José Manuel Ramos Rodríguez, Daniela Parra Hinojosa, Alfredo Atala Layún y Antoni Castells i Talens. Dos personas que contribuyeron mucho a la elaboración del reporte, a través de sus publicaciones sobre Ojo de Agua son Laurel Smith con su tesis doctoral y Erica Cusi Wortham con su libro más reciente derivado de su tesis doctoral.

COMO TRABAJAMOS

/en 17años /por AdminSica

Nuestros objetivos institucionales dictan lo siguiente:

Fortalecer capacidades que permitan la apropiación de herramientas y la creación de espacios de comunicación, principalmente para los pueblos indígenas.

Contribuir al entendimiento y respeto de la diversidad cultural, agilizando la información, comunicación y expresión al interior de las comunidades indígenas y hacia resto de la sociedad.

Funcionar como un centro de encuentro, intercambio y retroalimentación entre las y los comunicadores de los pueblos indígenas de Oaxaca, así como con otras regiones y países.

Apoyar a otras organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento de sus propias estrategias de comunicación.

Nuestras acciones se dividen en tres áreas generales: Producción, formación, difusión, a las cuales recientemente se ha sumado una cuarta: Incidencia en políticas públicas. Bajo este esquema nuestro plan de trabajo marca las siguientes estrategias:

PRODUCIR PROGRAMAS DE VIDEO Y DE RADIO para las comunidades indígenas y el público en general, que aborden, experiencias y expresiones en diversos temas y ámbitos de los pueblos indígenas.

IMPARTIR TALLERES para la apropiación del video, la radio y otros medios de comunicación.

ORGANIZAR ENCUENTROS para la discusión e intercambio de experiencias sobre la comunicación indígena, entre organizaciones sociales y demás grupos interesados en la temática.

DIFUNDIR MATERIALES AUDIOVISUALES en las comunidades indígenas y hacia el público en general.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN de las y los comunicadores indígenas en diversos foros e instancias formativas, para contribuir a mejorar el quehacer de la comunicación.

BRINDAR ASESORÍA ESPECIALIZADA a organizaciones sociales e indígenas para responder a sus propias necesidades de comunicación.

HACER GESTIONES para el beneficio de los y las comunicadoras indígenas, con el fin de facilitar su trabajo como creadores y comunicadoras.

ORGANIZACIÓN INTERNA

/en 17años /por AdminSicaLa horizontalidad en la toma de decisiones

Desde nuestros primeros momentos hemos adoptado una dinámica de horizontalidad en la toma de decisiones en Ojo de Agua. Asumimos muy en serio el hecho que hasta arriba en nuestra estructura organizativa está la Asamblea, o sea el conjunto de todas y todos, y que lo demás responde a lo que se decide colectivamente en este espacio. Desde hace algunos años, hemos determinado que todos los martes hacemos reuniones de trabajo. En ellas se ponen sobre la mesa todo tipo de temas, desde cuestiones cotidianas hasta conceptos más profundos que pueden afectar la forma en que percibimos nuestro entorno. Son reuniones largas, a veces cansadas, y no son pocas las veces que nos frustramos con ellas. Pero abrir un espacio para sacar al aire todo lo que se debe conocer y discutir en colectivo ha sido una de las recetas más importantes para nutrir el alma de Ojo de Agua.

Nuestra estructura organizativa

Hemos acordado organizarnos de acuerdo a las áreas de intervención con las que trabajamos. De este modo, abajo de la Asamblea, está una persona que ejerce el cargo de Coordinación General, quien, con el apoyo de la Administración, y la persona encargada de la gestión de fondos, facilita las tareas de las tres áreas de trabajo: producción, formación y difusión. Bajo la administración también se ubicaba un cargo para quien se encarga del equipo técnico, así como los vehículos.

El siguiente organigrama ilustra esta estructura:

LOS PRINCIPIOS DE OJO DE AGUA

En distintos momentos, nos hemos reunido para precisar la forma en que podemos y debemos trabajar en conjunto. Aunque esto ha sido sobre-entendido durante muchos años, nos pareció conveniente precisar algunos principios para tenerlos en papel. El ejercicio de precisar los principios ayuda a generar discusión que lleva a que asumamos estos principios, para que no estén solamente en papel.

Ser parte de Ojo de Agua implica estar unidos por compromisos compartidos, la amistad y la confianza.

Se mantendrá una búsqueda activa y participativa para mejorar las habilidades de comunicación comunitaria e indígena.

El trabajo que hacemos debe repercutir positivamente donde está nuestro campo de acción y no generar conflictos.

No se debe trabajar con partidos políticos u otras organizaciones, instituciones, iniciativas o proyectos que generan divisiones y conflictos en las comunidades.

Se trabajará con honestidad y transparencia.

El sentido de nuestras acciones debe partir de reflexiones colectivas.

El compromiso ético y la persecución de la misión tienen mayor valor que la ganancia económica.

Cada integrante, así como Ojo de Agua en su conjunto, buscará innovar y promover iniciativas para perseguir nuestra misión.

Se mantendrá respeto a las ideas y formas de pensar de cada integrante, generando condiciones para el apoyo mutuo.

Cada persona actuará impulsada por el claro compromiso de compartir información y conocimiento con las comunidades y con las y los integrantes de la organización.

Se deben generar las condiciones para que cada integrante desarrolle sus capacidades.

Como colectivo, debemos reflexionar constantemente sobre lo que promovemos, y ser consecuentes con ello.

Debemos ser coherentes en nuestras vidas personales, costumbres, hábitos y creencias, de tal manera que los mensajes que Ojo de Agua emite sean asumidos y aplicados en el seno de la organización y de cada integrante.

CARGOS Y PERSONALIDADES

Durante mucho tiempo consideramos importante que los cargos fueran rotativos, y que todo mundo tuviera la experiencia de asumir cada uno de ellos. De esta manera a cada quien le debería tocar ser coordinador/a, encargada/o de capacitación, difusión, producción, administración, etc. Sin embargo, ya hemos entendido que aunque el modelo es interesante, para Ojo de Agua no funciona. Cada cargo requiere de cierto tipo de temperamento, capacidad, experiencia previa. Hay personas que nunca podrán cumplir bien con ciertos cargos, y al colocarlos ahí solamente perjudican el funcionamiento de la organización y genera tensiones innecesarias. A partir de esta reflexión, muy recientemente hemos empezado a definir el perfil y las responsabilidades de quien llena cada uno de los cargos que hemos definido.

Para esto, elaboramos un perfil para los cargos más significativos, que aquí presentamos:

Coordinación General

Debe estar enterado/a de todo lo que sucede y lo que debe suceder en la organización.

Conocer el plan estratégico y ver formas de que las acciones cotidianas se encaminen hacia los resultados establecidos.

Supervisar el trabajo de cada área y de los proyectos en general, coordinándose con los responsables.

Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias, y ver que se cumplan los acuerdos tomados.

Coadministrar, en estrecha relación con la persona responsable de Administración.

Proponer y propiciar el diálogo sobre es uso de recursos y actividades de la organización.

Relaciones públicas.

Construcción de alianzas con otras organizaciones.

Canalizar solicitudes externas y socializarlas ante la Asamblea.

Coordinar con los demás integrantes la documentación de los trabajos, peticiones, etc., para tener un archivo ordenado.

Asegurar que las necesidades de las y los colaboradores para hacer su trabajo sean resueltas.

Resolver cualquier asunto imprevisto.

Planeación y Gestión

De acuerdo al rumbo que marca la Asamblea, elaborar planes y gestiones necesarias.

Entablar relaciones con instituciones, fundaciones y otras fuentes financiadoras.

Elaborar la planeación estratégica con participación de la Asamblea, y ver que se elaboren los proyectos, no solamente los que generan fondos, sino todo tipo de proyecto que aporte al desarrollo de Ojo de Agua y sus integrantes.

Procurar que se cuente con los recursos necesarios para las actividades y proyectos.

Evaluar los resultados y la implementación del plan estratégico.

Administración

Administrar todos los recursos de todos los proyectos y demás fondos de Ojo de Agua

Coordinarse con las personas encargadas de los proyectos para asegurar su buena ejecución desde lo financiero y administrativo.

Realizar los pagos de honorarios, gastos operativos, pagos a proveedores, etc.).

Ordenar la información para la declaración mensual ante Hacienda.

Preparar los informes financieros de cada proyecto.

Preparar y realizar trámites bancarios.

Actualización en cuanto a cambios en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Pago de tenencias y seguros de vehículos.

Responsable de Proyecto

Diseñar el proyecto, de ser necesario.

Realizar el presupuesto y/o hacer los ajustes necesarios.

Mantener contacto con la institución, organización o fundación con la que se está trabajando, junto con la Coordinación General.

Asegurar que las actividades se realicen en tiempo y forma.

Elaborar y entregar informes en tiempo y forma.

Mantener y cerrar la contabilidad, junto con la Administración.

Archivar los materiales realizados en coordinación con el responsable de servicios generales.

Presentar un informe narrativo y fotográfico a la coordinación general.

Organizar los insumos (videos, discos duros, etc.) y archivarlos de manera ordenada.

Responsable de Difusión

Proyectar la presencia de Ojo de Agua hacia fuera. (sus acciones, ejemplos de sus principios y su ética).

Mantener actualizados los sitios web y medios sociales.

Organizar los eventos públicos como presentaciones y estrenos.

Organizar las conferencias de prensa.

Elaborar reportajes cortos sobre las actividades y posicionamientos de la organización para el público en general.

Promover las producciones en muestras y festivales.

Responder a las peticiones de copias de videos, de invitaciones a presentaciones, etc., en coordinación con el Responsable de Logística.

Responsable de Logística

Administrar el uso, resguardo y mantenimiento de los vehículos y del equipo técnico.

Trabajar como asistente de la persona responsable de administración y la responsable de coordinación, haciendo las tareas menores necesarias.

Contestar el teléfono y transmitir recados.

Ver que la infraestructura de la oficina esté funcionando adecuadamente: (luz, agua, focos, candados, goteras, etc.),

Asegurarse que todos el equipo técnico estén en buen funcionamiento.

Llevar el control del archivo audiovisual, y del uso y resguardo de los discos duros.

Más adelante veremos cómo en este mismo proceso de reflexión hemos identificado los problemas de organización interna que enfrentamos. Esta definición de roles es un paso a la solución a algunos de esos problemas.

DIFUSIÓN

/en 17años /por AdminSica Raíz de la imagen

(2005-2006)

Así llamamos a un proyecto amplio y ambicioso a través del cual buscamos promover el reconocimiento social, político y cultural de los pueblos indígenas, resaltar el valor de nuestras producciones para construir un mundo plural, motivar la producción de las obras cinematográficas que dan voz y que retratan dignamente a los pueblos indígenas, fortalecer los lazos que unen a las realizadoras y los realizadores indígenas de todo el mundo.

Después de más de un año de colaboración entre muchas organizaciones, comunidades e instituciones se celebró el VIII Festival de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, la culminación de este proyecto, en la ciudad de Oaxaca, además de 81 comunidades indígenas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Yucatán. Entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 2006 se proyectaron más de noventa producciones, se contó con la presencia de más de 300 asistentes internacionales provenientes de Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, País Vasco, Paraguay, Perú, Venezuela y Senegal; además de una gran cantidad de asistentes de todas partes de México.

Este evento marcó una nueva etapa para Ojo de Agua, fue el momento en que aprendimos a hacer gestiones para adquirir fondos más grandes, y lograr mayor impacto por nuestros esfuerzos. El festival también dio mucha visibilidad a nuestra organización.

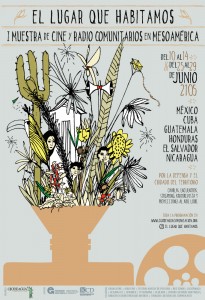

“El lugar que habitamos, primera muestra de cine y radio comunitarios en Mesoamérica”

Esta fue la primera edición -y esperamos que pronto se organicen más- de una muestra que exhibe trabajos, ideas y luchas comunitarias en cine y en radio. La muestra audiovisual contó con 17 producciones que se presentaron en 10 comunidades oaxaqueñas, además de Mérida, San Cristóbal de las Casas y el Distrito Federal. La muestra también viajó Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Esta actividad abre espacios para informar, sensibilizar y abrir discusión en torno a temas de interés para las comunidades. Al mismo tiempo reconoce y difunde el trabajo de comunicadoras y comunicadores comunitarios, y cimentando alianzas para realizar más trabajo coordinado en el ámbito mesoamericano.